落語のことば

落語って、わからない言葉がたくさん出てきてむずかしい!?

このページがあれば、そんな心配もスッキリ解決すること、まちがいなし!

落語ってなに?のページで紹介した言葉も一緒にみてみましょう!

落語

落語

落語は、日本に古くからある、お話でみんなを楽しませる “わざ” のひとつ!

その “わざ” をもっている人のことを落語家、または、噺家とよんでいます。

高座

高座

落語家さんが落語をしたり、芸人さんが芸をする舞台のこと。

お客さまがいる客席から一段高くなっています。

落語家さんが座る座布団もおいてありますよ!

赤い布がしいてあることもあります。この赤い布を「毛せん」といいます。

高座といえば、「高座にかける」というかっこいい言葉もあります!

落語家さんが落語のお話をお客さまの前でやることを「高座にかける」というのです!

めくり

めくり

いま高座に出演している落語家さんや芸人さんの名前が書いてある紙です。

高座においてあります。

ペラペラめくるものや、板を入れかえるものなど、いろんなタイプがあります。

ペラペラめくるタイプのめくり

『ぐっどすとっく落語会』Goodstock Tokyo 2024年8月6日 より

寄席

寄席

落語や、ほかのさまざまなを芸が演じられている場所のこと。

定席

定席

寄席のなかで、まいにち落語をやっている場所のことを定席といいます!

東京にある定席は4つ!

上野鈴本演芸場

新宿末廣亭

浅草演芸ホール

池袋演芸場

1ヶ月を10日間ごとにわけて、出演者を入れかえて興行がおこなわれています。

※ 興行とは、お客さまを集め、お金をもらって劇・映画・相撲・寄席などを催すこと。

上席

上席

寄席の1日〜10日の興行のこと

中席

中席

寄席の11日〜20日の興行のこと

下席

下席

寄席の21日〜30日の興行のこと

1日のなかでも昼席・夜席で出演者が入れかわりますよ。

昼席

昼席

だいたい、12時ごろからの興行のこと

夜席

夜席

だいたい、17時ごろからの興行のこと

落語家は縁起を大切にしています。

※ 縁起とは物事の起こりのこと。縁起がいい、とは「良いことが起きそう!」ということ!

とくに、お正月の寄席は縁起のいいお話や芸が見れるので大人気!

お正月の上席・中席には特別な呼び方があります!

初席

初席

お正月の元旦〜10日の興行のこと

二之席

二之席

お正月の11日〜20日の興行のこと

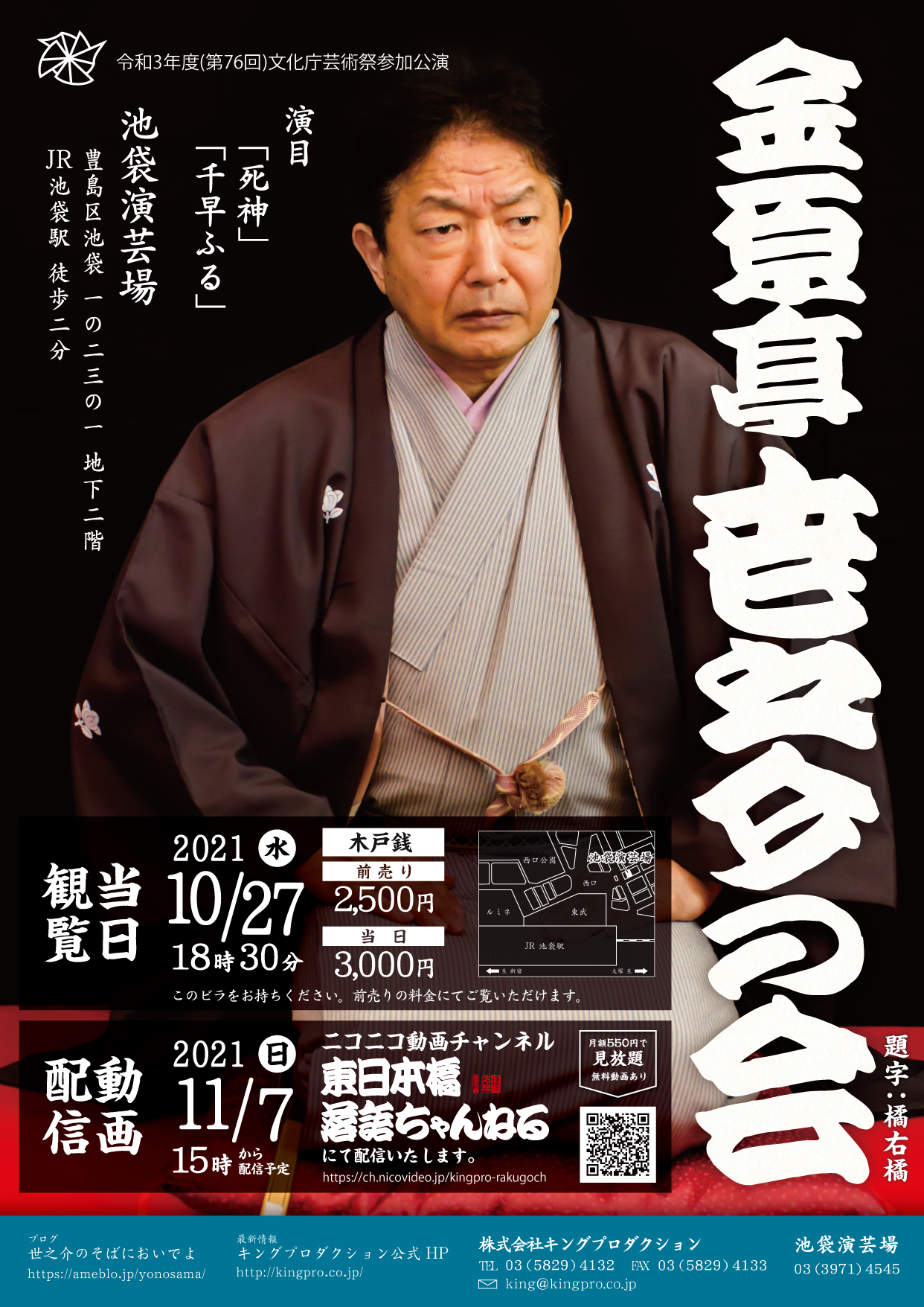

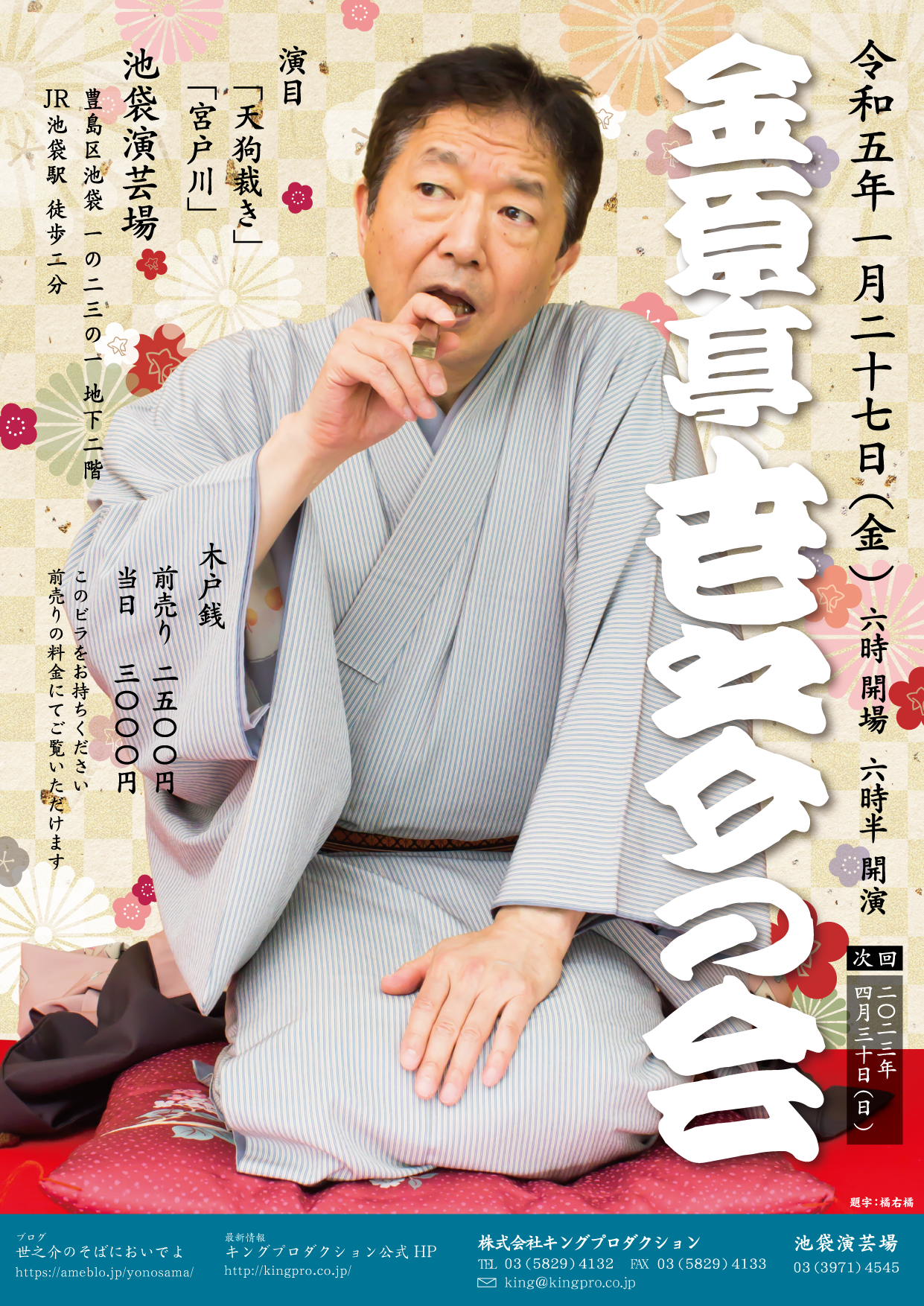

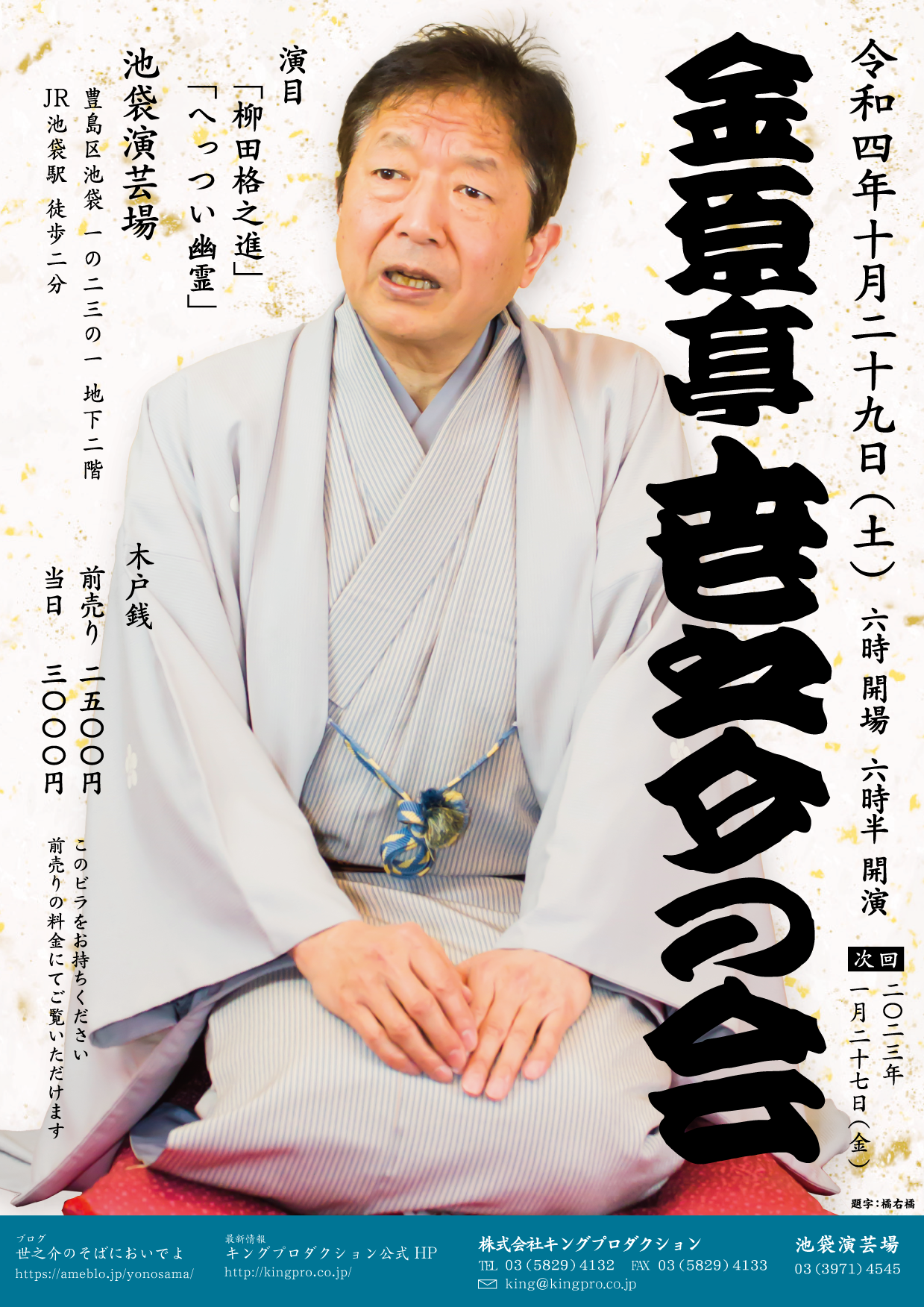

独演会

独演会

定席 のほかにも、落語の興行がいくつかあります。

そのひとつが独演会です。

独演会は共演者、つまり一緒にメインで出演する人がいない落語会のこと。

弟子やゲストが呼ばれることもあります。

ししょーも3ヶ月に1度独演会を開いていますよ!

色もの

色もの

落語・浪曲・講談以外の演目のこと。

漫才・手品などなど、寄席ではさまざまな番組(プログラム)を見ることができます!

ダーク広和さんのマジック

むかしから看板を書くときに、落語などのメイン演目は「黒」で、そのほかの演目は「朱墨」という赤い墨をつかうので、このように呼ぶのだそうです。

※ 浪曲は三味線を伴奏にお話を語る演芸のこと。

※ 講談は高座で読み物を朗読する伝統芸能。釈台という小さな机の前に座って演じます。

ネタ

ネタ

演芸の題目のこと!

寄席で、その日に出た演芸の題目を書いてまとめる帳面(ノート)のことを「ネタ帳」と言います。

寄席に出る落語家さんたちは、このネタ帳を見て、当日に話すネタを決めることもあるんですよ!

演目

演目

落語の題名のこと。演題ともいわれます!

古典落語

古典落語

おもに昭和の初めより前に作られたお話を「古典落語」といいます。江戸時代のお話がたくさん!タイムスリップして楽しめますよ!

新作落語

新作落語

おもに大正時代より後に新しく作られたお話を「新作落語」といっています。もともとは落語家さんや作家さんが作った「創作落語」のことを「新作落語」といっていました。いまでも毎日新しい落語が生まれています。落語は進化し続ける伝統芸能なのです!

滑稽噺

滑稽噺

思わず笑っちゃうお話!落語といえば、みなさんは滑稽噺がまず思い浮かぶかもしれませんね!

人情噺

人情噺

人の心の“うつりかわり”を描いたお話です。落語は笑いだけじゃなく、涙がでちゃう、しんみりするものもたくさんあります!

落語を聴きにいく!

ここからは、落語を聴きにいく時に知っていると、もっとも〜っと落語を楽しめる落語の言葉を紹介します!

木戸銭

木戸銭

入場料のこと。木戸口(入口)で支払うところからそう呼ばれます。

テケツ

テケツ

チケットのこと、また、チケット・切符売り場のこと。「チケット」がなまったものが「テケツ」になったんだそうです。

新宿末廣亭のテケツ

仲入り

仲入り

寄席には「仲入り」という10分〜15分の休憩があります。

「おな〜か〜い〜り〜〜〜」というかけ声と仲入り太鼓の音が合図です。

ここでトイレをすませておきましょう。

寄席囃子

寄席囃子

寄席に入ると聞こえてくる、にぎやかな音楽のこと。

おもに三味線、鉦、太鼓、笛がつかわれます

寄席囃子にはたくさんの種類があります!

一番太鼓

一番太鼓

開場の時に叩く太鼓のこと。お客さまがたくさん入るように「ドンドンドンと来い!」と聞こえるように叩きます!

二番太鼓

二番太鼓

開演5分前に叩く太鼓のこと。寄席がはじまる合図です!

締太鼓・大太鼓・能管という笛の音色が入ります。「お多福天天」と聞こえるように太鼓を叩きます。

仲入り太鼓

仲入り太鼓

寄席の休憩時間である「仲入り」がはじまる合図です!

「おな〜か〜い〜り〜〜〜」というかけ声は前座さんがつとめていますよ。

追い出し

追い出し

寄席のおわりに叩く太鼓のこと。

「出てけ出てけ、テンテンバラバラ、バラバラ、カラカラ」と叩きます。

そして最後に、太鼓の鋲をバチでこすって、カギをかける音をマネします!

出囃子

出囃子

芸人が高座へあがる時に、演奏されるテーマソング!

前座さんの修行を終えた落語家さん、一人ひとりにそれぞれのテーマソングがあります!

ちなみに、世之介ししょーの出囃子は「文のたより」という曲ですよ!

ドロ

ドロ

お話のなかで、幽霊が出てくるシーンで演奏される「ドロドロドロ〜」という太鼓のこと。

世之介ししょーの「お菊の皿」のお話のなかでもドロがつかわれていますよ!

\ 寄席囃子をきいてみよう! /

落語に出てくる人々

落語には、いまではあまり聞かない職業や呼び方の人々がたくさん出てきます。

これは落語のお話のおおくが江戸時代につくられたものだからです。

出てくる人々が何者かを知れば、も〜っと落語を楽しめることまちがいなし!

遊女

遊女

歌や踊りで宴会にいる人々を楽しませ、枕席にも仕えることを職業とした女性たちのこと。

※ 宴会はお酒や食事をたくさん用意して、たくさんの人で楽しむ集まりのこと。

※ 枕席とは同じ布団に入っていっしょに寝たりお世話したりすること。特に女性が男性のいうことを聞いてあげて、いやなこと・痛いことをされても楽しそうにしてガマンしなければならない、大変なお仕事のひとつでした。

そんな遊女をあつめた場所を遊郭と呼びました。

国立国会図書館デジタルコレクション

『吉原遊郭娼家之図』

(国貞/五渡亭国貞 著,永寿堂・永寿堂西村屋与八) より一部抜粋

遊女のはじまりは「巫女」であったともいわれています。

特に平安時代は、物知りで歌も踊りも上手なみんなの“あこがれ”の存在だったようです。

※ 巫女さんは、日本の神さまに仕える女性のこと。

奈良時代よりあと、遊女の存在が江戸時代のものに近づいていったといわれています。

江戸時代、自分から遊女になる女性は、ほとんどいませんでした。みんな貧しい家のために借金を背負って働かされている遊女ばかりだったのです。

花魁

花魁

姉妹ではないけれど、ほんとうの妹のようにかわいがっている妹分を連れている遊女のこと。

妹分たちから尊敬をこめて呼ばれていた「おいらの所のねぇさん」という呼び名から「おいらん」になったといわれています。

国立国会図書館デジタルコレクション

『新吉原京町一丁目角海老屋内・角海老屋内・角ゑひやうち』(香蝶楼国貞 作) より一部抜粋

大夫

大夫

一番位が高い遊女の呼び名です。

大夫は、もともと素晴らしい芸人につかわれた呼び名です。

江戸時代のはじめごろは、遊女たちが歌や踊りをたくさん見せていました。

そこから優れた遊女も大夫と呼ぶようになりました。

芸者

芸者

歌や踊り三味線などでお客さまをもてなし、宴会を盛り上げる芸人さんです。

国立国会図書館デジタルコレクション

『十二月ノ内 孟春踊始』

(豊国 作,蔦屋吉蔵,1854年) より一部抜粋

ご隠居

ご隠居

「ご隠居さんいますか〜?」からはじまる落語はたくさんありますが、ご隠居さんとは、自分のお店や商売を息子などにゆずって、お仕事を引退したおじいさまのこと!

落語には、物知りなご隠居さんや、いいかげんなご隠居さんなど……さまざまなご隠居さんが出てきますよ!

大家さん

大家さん

長屋という1つの建物のなかにお家がいくつも入っていた「一階しかないマンション」を管理していた人のこと。

管理人さんのように聞こえるかもしれませんが、大家さんは長屋に住む人からお家賃を集めるだけではなく、町の役人さんとして町の安全をまもったり、結婚式やお葬式の準備もしてくれる、たよれる存在だったのです!

店子

店子

大家さんからお家を借りている人のこと。

「大家といえば親同然、店子といえば子も同然」という言葉が落語に出てきます。

つまり、たとえ血がつながっていなくても、大家さんと店子は親子のようなもの、ということ。

江戸時代の大家さんのおおきさを感じますね!

番頭さん

番頭さん

商売をするお家の使用人のなかで一番えらい人のこと。

※ 使用人とは、商売をするお家に雇われている人のこと。

旦那さま

旦那さま

商売をするお家の主人です。会社でいう社長さんですね。

社長さんである旦那さまは、重要なとき以外はお店で働くことはあまりなく、番頭さんにすべてをまかせていることがほとんどでした。

若旦那

若旦那

旦那さまの息子のなかで、商売をするお家を将来継ぐ息子のこと。

お旗本

お旗本

江戸の将軍家に仕える武士のなかでも、将軍さまに直接にお目にかかれる、えら〜い人たちのこと!

※ 自分よりえらい人に会うことを「お目にかかる」といいます。

落語

落語

高座

高座

めくり

めくり

寄席

寄席

定席

定席

上席

上席

中席

中席

下席

下席

昼席

昼席

夜席

夜席

初席

初席

二之席

二之席

独演会

独演会

色もの

色もの

ネタ

ネタ

演目

演目

古典落語

古典落語

新作落語

新作落語

滑稽噺

滑稽噺

人情噺

人情噺