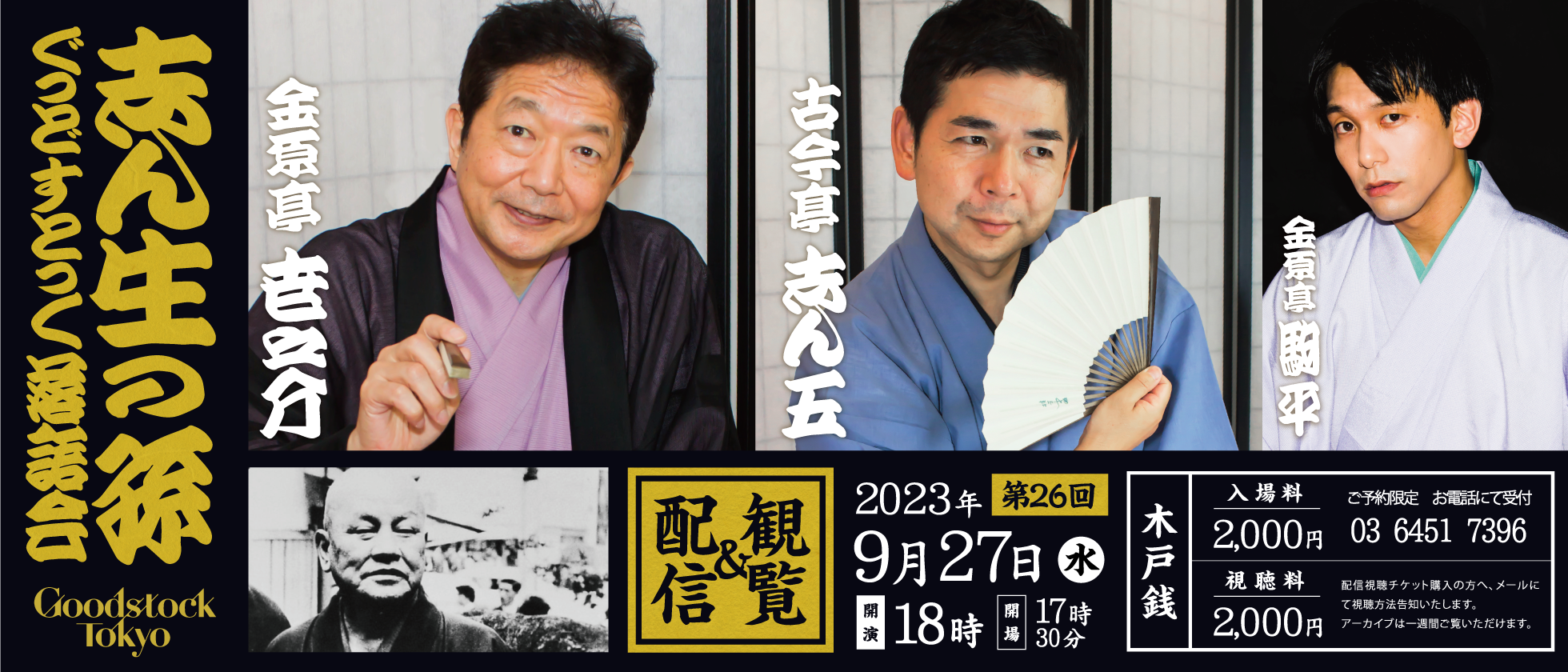

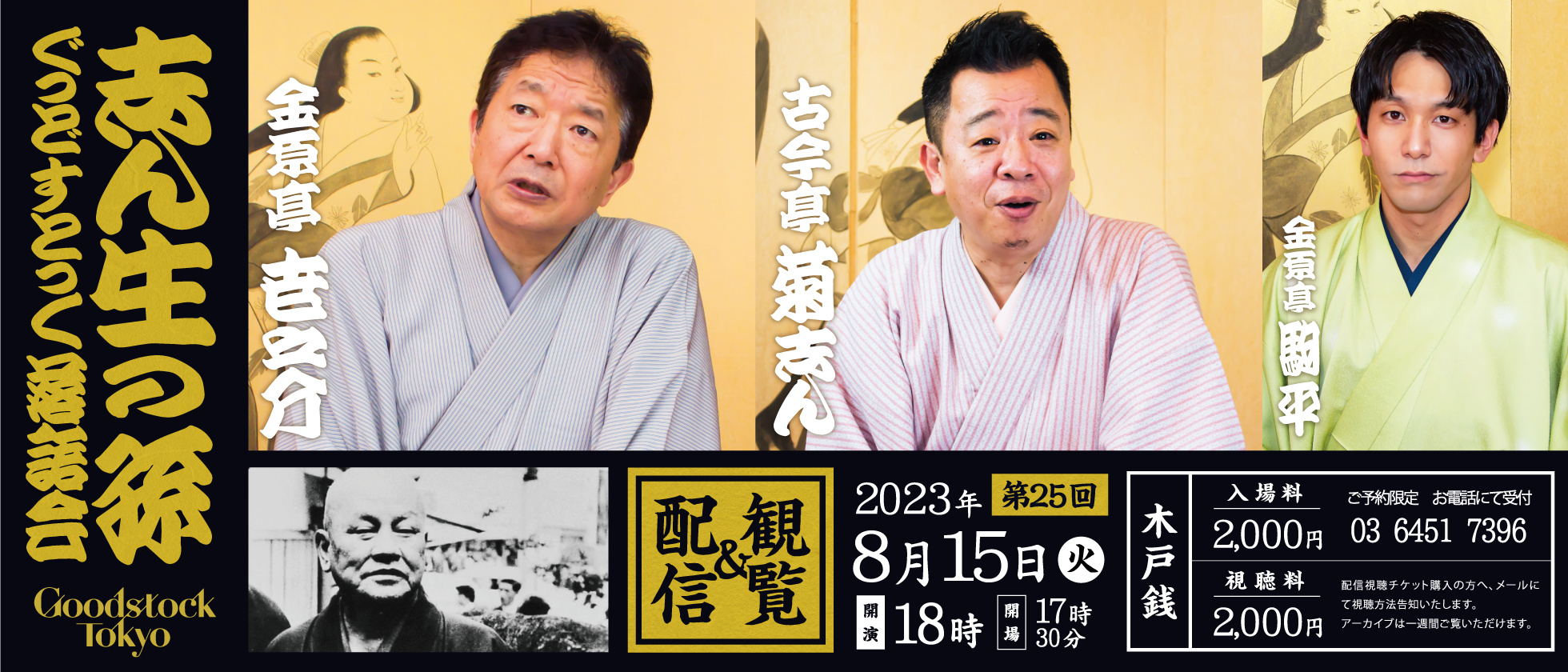

古今亭志ん生 という

落語のかいぶつ

その 孫弟子たちが集う!

古今亭志ん生は、明治後期から昭和期にかけて活躍した、戦後を代表する落語家のひとりである。10代目 金原亭馬生、3代目 古今亭志ん朝、2代目 古今亭圓菊、初代 古今亭志ん五など、名だたる名人を輩出し、その生き様は今なお多くの人物に影響を与え続けている。

落語という芸は、入門した師匠の芸を受け継いでいく。自身で新たな芸を作り上げても、受け継いだ芸の匂いは、高座から伝わってくるものだ。

そんな “落語のかいぶつ” の血筋を受け継ぐ芸人たちの落語会。それが、「志ん生の孫」「志ん生のお血脈」。

志ん生の芸の香り、それぞれ師匠から弟子へ受け継がれ変化してきた芸の軌跡を、皆様にぜひ感じていただきたい。

古今亭菊志んの

“男気” が発端となり

始まった「志ん生の孫」

2021年6月、金原亭世之介の緊急入院が決定した。大腸がんだった。

7月に池袋演芸場で予定されていた独演会「金原亭世之介の会」は中止となり、池袋演芸場の寄席に穴を空ける事態となった。365日開催している寄席に空きが出ることは、あってはならない緊急事態である。

開催当日までひと月ほど。差し迫っていたその時、世之介の相談に快く力を貸してくれたのが古今亭菊志んであった。

志ん生の芸を受け継ぐ古今亭一門の若手真打が集結し落語会を開催。

その名も 落語会「男なら人助け」。

古今亭菊志ん、古今亭菊太楼、桂三木助、古今亭志ん五、古今亭駒治が参加し、三木助が『死神』のネタ下ろしを行うなど大いに盛り上がりを見せた。

その後、手術は無事成功し、世之介も順調に回復。

これが縁となり、落語会「志ん生の孫」シリーズが始まったのである。

関連記事はこちら

主な出演

古今亭志ん生の孫たちが集結

▼ これまでの出演者

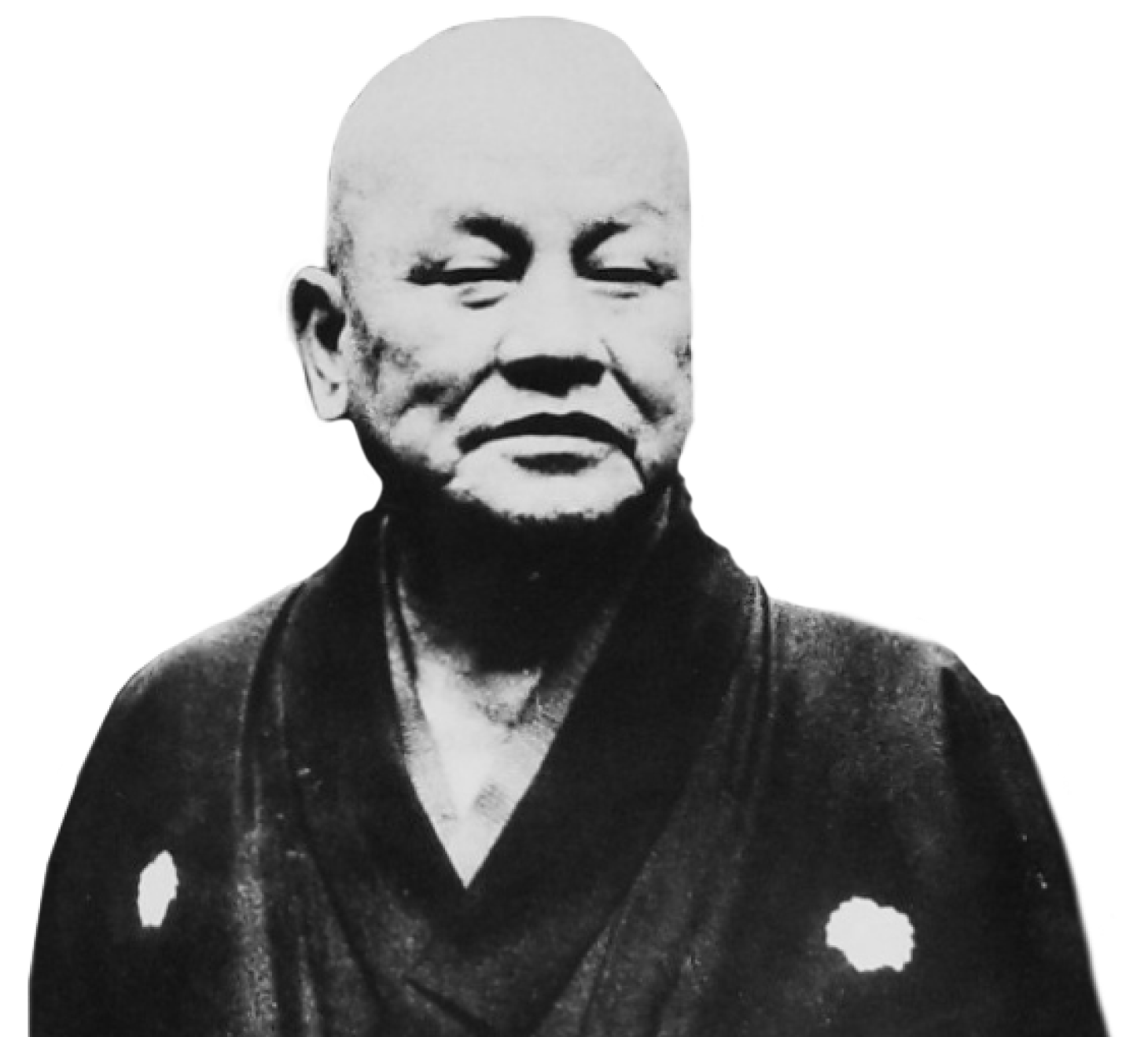

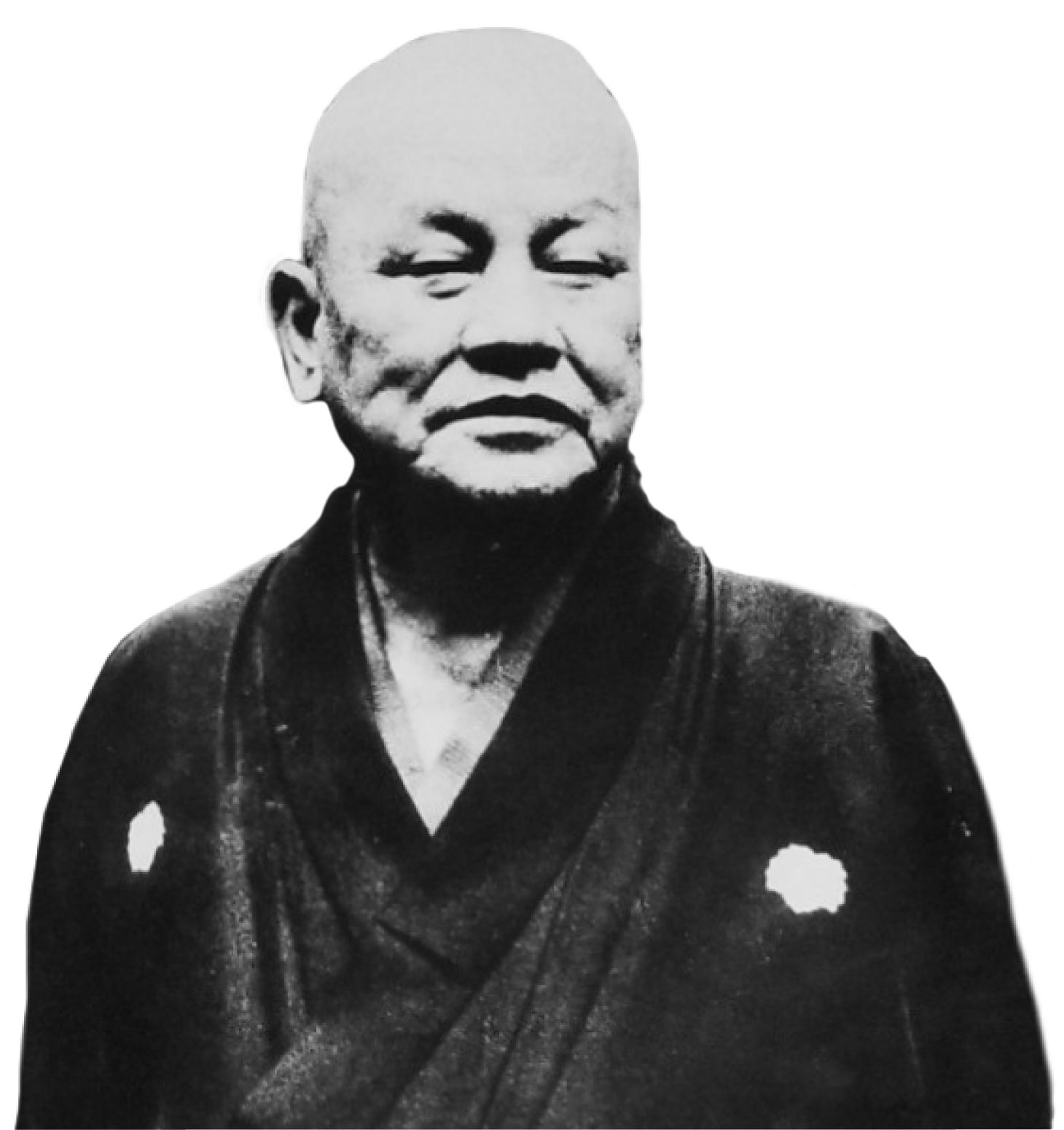

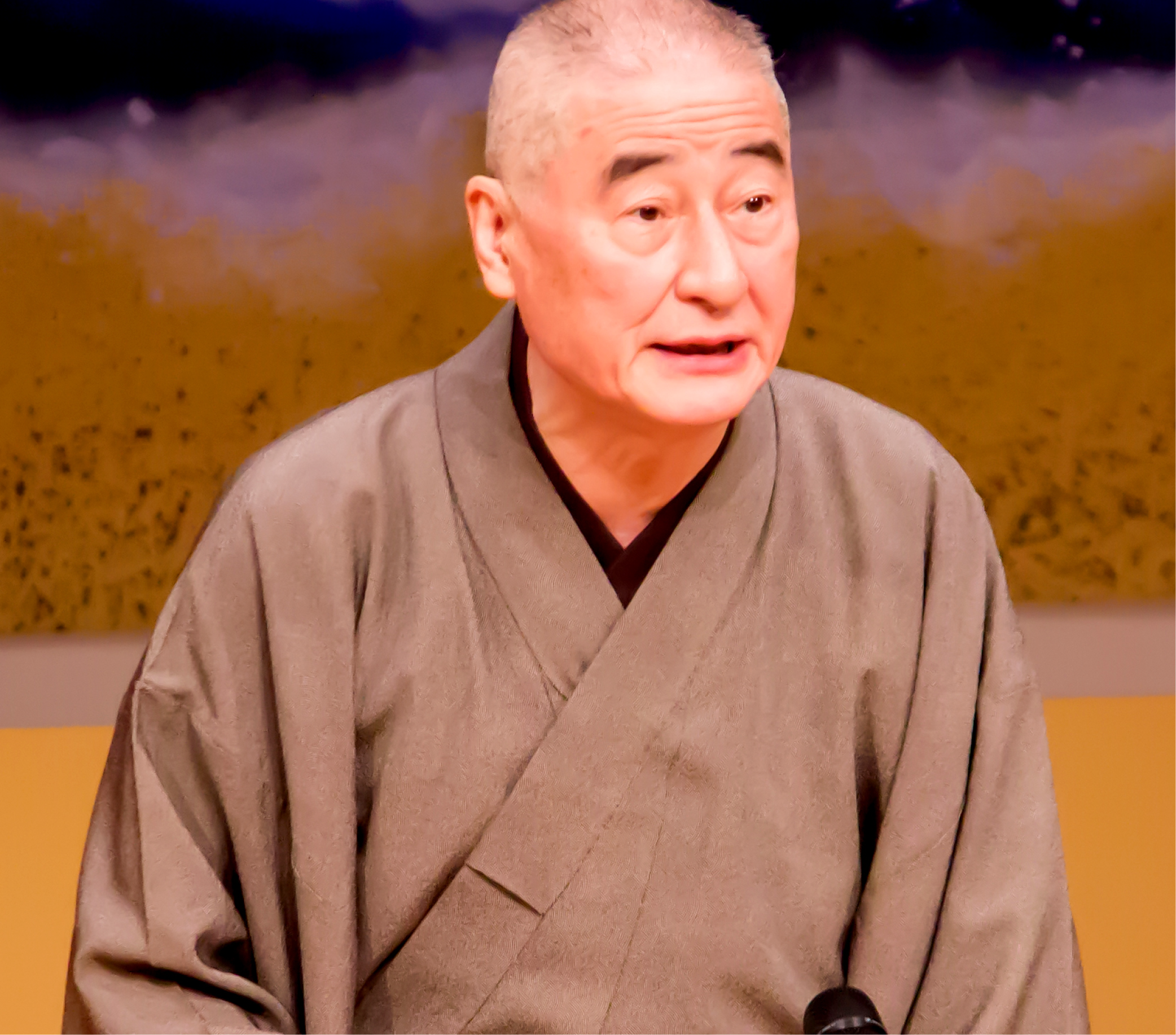

破天荒で天衣無縫。チャーミングな語り口で大人気を博し、いまだ人気が衰えない巨人、古今亭志ん生。

その弟子である落語家たちも皆、極めて多種多様である。

言わずと知れた大スター古今亭志ん朝。志ん生の弟子の中でも異色の芸を追求し、あの桂枝雀に影響を与えた2代目 古今亭圓菊。あまりのリアル与太郎を演出し、放送禁止にまでなった初代 古今亭志ん五。そして、父である志ん生と全く異なる、上品で緻密な技巧が織り込まれた、何度も聴きたくなる落語を追求した10代目 金原亭馬生。

寿命が延びたせいもあってか、ひ孫どころか玄孫までいる古今亭一門だが、開祖である古今亭志ん生の弟子は、古今亭志ん駒が亡くなった時点でもういない。孫弟子の筆頭金原亭伯楽もすでに八十歳を越え、孫弟子で人間国宝の五街道雲助が孫弟子を持っている。

バラエティ豊かな古今亭一門。だが、若手からベテランまでを集め、シリーズとして落語会を行おうという取り組みは、今までなかなか実現しなかった。

コロナ禍を機に、“繋がり” が重要視される昨今。この機会に、古今亭一門の “繋がり” と、その色彩豊かな芸をお客様に楽しんでいただきたい。

そんな心をもって金原亭世之介が企画・開催した落語会が、この「志ん生のお血脈」である。

主な出演

主催

師匠:10代目 金原亭馬生

金原亭 世之介

1976年、故 10代目 金原亭馬生に入門。前座名「駒平」。1992年に真打に昇進し、金原亭世之介を襲名。

人情話と女性の演出は必見。その「大胆かつ繊細」「温故知新」「艶っぽく洒脱でもある」相反する要素を巧みに操る表現の豊かさが魅力。

「三枚起請」「明烏」「文七元結」「へっつい幽霊」「愛宕山」「芝浜」「堪忍袋」ほか、豊富な持ちネタを有する。

執筆活動他、大学の客員教授を務めるなど幅広く活動している。

これまでの出演者

第一回

2022.01.25師匠:10代目 金原亭馬生

金原亭 伯楽

先代 金原亭馬生の総領弟子。1961年 法政大学法学部を卒業後、先代の金原亭馬生に入門。前座名は「桂太」。二つ目時代から、ラジオ番組『セイ! ヤング』(文化放送)でパーソナリティを務めるなど活躍。

馬生亡き後、世之介含め、まだ真打に昇進していなかった弟弟子たちを師匠として面倒を見る。八十路を過ぎてなお精力的で、落語への探求も尽きない。

演目は伯楽の十八番『猫の皿』。志ん生も晩年、頻繁に高座に掛けていた、噺家の力量がものを言うネタである。

第二回

2022.03.25師匠:10代目 金原亭馬生

金原亭 馬生

1969年 10代目金原亭馬生に入門。前座名は「小駒」。1987年に真打昇進。1999年 11代 金原亭馬生を襲名した。

世之介の兄弟子。前座修行時代を共にし、互いに師匠の家で修行した仲である。

大きな名跡を襲名した一方、落語は開放感が満ち満ちている。『稽古屋』でもふざけているのか真面目なのか、お客に対するサービスなのかハワイアンが登場したり、『紙入れ』ではこれでもかと色気を強調したりする。

色鮮やかな古今亭一門の一角を担う噺家である。

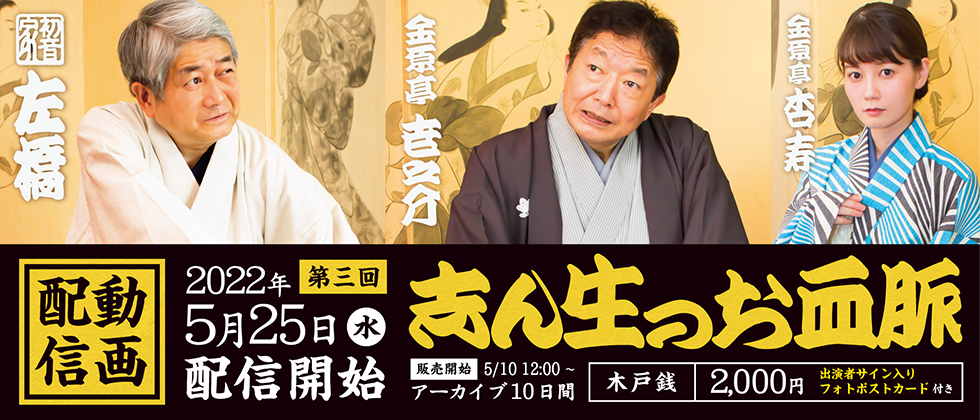

第三回

2022.05.25師匠:10代目 金原亭馬生

初音家 左橋

1979年、先代 金原亭馬生に入門。前座名は「小駒」。1995年 真打に昇進し、初音家左橋と改名。世之介の弟弟子にあたる。

芸術祭優秀賞を始め数々の賞を受賞するなど、実力もさることながら、NHK朝の連続テレビ小説「チョッちゃん」ほか多数ドラマ出演も果たし、幅広く活躍している。

今回演じた『妾馬』は、笑いを取りに行く演出から抜け出し、泣かせ処に焦点を絞っていく演出が痺れる演目となっている。

第四回

2022.08.27師匠:2代目 古今亭圓菊

古今亭 志ん彌

拓殖大学商学部を卒業後、1974年に2代目 古今亭圓菊に入門。前座名は「菊弥」。1987年に11代 金原亭馬生(当時 馬治)と共に真打昇進。世之介の3年ほど先輩。

故 古今亭志ん朝が寄席芸として復活させた、浅草演芸ホール8月中席恒例『納涼住吉踊り』の座長を2019年より務めるほか、寄席を中心に精力的に活動している。

今回の『木乃伊取り』は「寄席の爆笑王」と呼ばれた師匠の面影を感じられる可笑しさ溢れる演目となっている。『三方一両損』『火焔太鼓』『幾代餅』なども必聴。

第五回

2022.09.16師匠:11代 金原亭馬生

桂 三木助

祖父は3代目 桂三木助、叔父は4代目 桂三木助という落語一家に育つ。祖父の録音を聴いたことで落語家を志す。

2003年、11代 金原亭馬生に入門。前座名は「駒春」。二つ目昇進の際は、祖父の前名であった桂三木男を襲名し、2017年真打昇進の折、5代 桂三木助という大名跡を襲名。

「芝浜の三木助」とも呼ばれた祖父の背を追うように、古典落語に注力。伝統を重んじながらも、落語の新しい形を追求し続ける、いま注目の若手真打である。

第六回

2022.11.16第十回

2025.06.18師匠:2代目 古今亭圓菊

古今亭 菊春

1975年、2代目 古今亭圓菊に入門。前座名は「菊松」。1992年に世之介と共に真打に昇進し、古今亭菊春を襲名。

師匠である2代目 圓菊の「座布団からはみ出た落語」(落語に夢中になり座布団を忘れてしまうらしい)を唯一受け継ぐ噺家といっても過言ではない。座布団の結界を感じさせない、ダイナミックでいて、とぼけた甚兵衛さんのような味わいがある “癖になる” 落語家である。

『鮑のし』『宮戸川』『火焔太鼓』など、女房の秀逸な可愛らしさも必見。

第八回

2023.10.29師匠:2代目 古今亭圓菊

古今亭 菊太楼

1995年、2代目 古今亭圓菊に入門。前座名は「菊一」。2008年に真打に昇進し、古今亭菊太楼を襲名。

地方公演や数多落語会・寄席に出演、YouTube動画を配信するなど、芸の研鑽に余念がない。

真打の中では若手だが、第七回『二ツ目遍』で登場した菊正の師匠でもあり、芸の継承にも注力する。

第九回

2025.02.16師匠:金原亭伯楽

金原亭 龍馬

1997年、金原亭伯楽に入門。前座名は「小駒」。2013年に真打に昇進し、金原亭龍馬を襲名。

モットーは「元気とさわやかな笑いを皆様に提供します!」

名前の“龍馬”らしく、若手真打として新たな落語の展開を模索する日々を送る。

二ツ目遍

第七回

2023.06.17師匠:古今亭菊太楼

古今亭 菊正

2017年、古今亭菊太楼に入門。前座名は「菊一」。菊太楼は古今亭圓菊の弟子であり、菊正は志ん生の曾孫弟子にあたる。

2023年2月に金原亭杏寿とともに二ツ目に昇進。

父はロシア出身。東京大学大学院出身の秀才で、大学院在学時から賞を受賞するほどの落語の技巧を持つ。

実直に、真っ向勝負。進化を続ける新進気鋭。

第七回

2023.06.17師匠:金原亭世之介

金原亭 杏寿

2017年、金原亭世之介に入門。世之介は十代目金原亭馬生の弟子であり、杏寿もまた志ん生の曾孫弟子にあたる。

2023年2月に古今亭菊正とともに二ツ目に昇進。

沖縄出身。俳優・タレントとして地元を中心に活躍し上京。世之介の落語に衝撃を受け入門を決意した。

歌手としてメジャーデビューを果たすなど、幅広く活躍中。歌唱を取り入れた『お菊の皿』をはじめ、コスプレをして落語をする“コスプレ落語”、初心者向けの落語入門WEBページなどを通し、精力的に落語を広める活動を行っている。